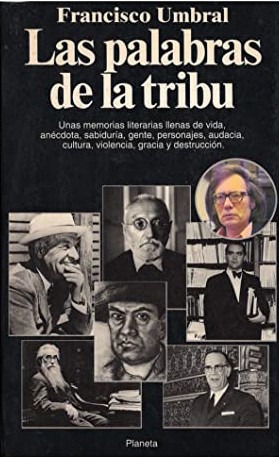

Editorial Planeta S.A. Barcelona, febrero 1994. Colección Documento. Rústica, tapa blanda con 348 páginas 21 × 13 cm.

Dedicatoria. A los que no se merecen estar en este libro.

Cita. Devolvamos el prestigio a las palabras de la tribu. Mallarmé.

Ensayo.

El canon de Literatura de Francisco Umbral. Literatura sobre Literatura. Quizás, cuando Umbral escribía Madrid 1940 repleto de retratos de escritores vio el momento de aprovechar ese trabajo para ampliar semblanzas y opiniones en un nuevo libro, lo empieza con la modernidad rompedora de Rubén Darío, llegado a España en 1899 desde la armonía de la sagrada selva; lo concluye con la generación del 36, la última singular del siglo xx y con el jefazo de la tribu y del momento, Camilo José Cela, Nobel en 1989.

Sesenta años de Literatura que el escritor, desde una visión personal, condensa y refunde en un libro «de prosa batallona», ameno, imprescindible y didáctico.

Libro polémico y de debate, treinta años después lo sigue siendo, nadie se había atrevido a mostrar una visión crítica y fundamentada de los intocables de siempre con afirmaciones tan magistrales como tiránicas: Galdós «prosa pedestre y de almacén»; Baroja «escritor de mesa camilla»; Azorín un «chufero valenciano» que «escribe cobarde»; con otros autores no es menos letal. Umbral se ve superior, se viene arriba, se siente con autoridad y la arma, muchos se rasgaron las vestiduras, otros agradecieron el canon.

El libro es más que esa polémica, Umbral desde la precisión y síntesis también apuesta por grandes escritores pequeños y menos pequeños, en particular por los poetas y prosistas de la generación del 36 y otros fantasmas olvidados, así, además de los Guillén/Salinas nos recuerda, entre otros, al fabulador Cunqueiro, un grande que se parecía a Orestes, al poeta Leopoldo Panero «con brisa en los pedales y trigo en la chaqueta», o al encendido Luis Rosales; también al detallista Eugenio Montes y a su sombra.

Un placer de lectura. Buen libro, entretenido, tuvo continuidad el año siguiente con Diccionario de Literatura.

La pluma india de Rubén Darío

Indio con entorchados (casi se adivinan los pies descalzos por debajo del uniforme diplomático), «negro» con alma de princesa cachonda y pianista («negro» lo llama Valle-Inclán, que tanto robó y plagió de él), cuaco idolizado, fabuloso derrumbe humano que iluminó Madrid, que habitó París. Que se irguió frente al mar latino, congestionado de transcendencia, pálido bajo su color indio, robusta de persona y esbelto de corazón. Impar como una ruina, precolombino y único, parisiense, madrileño, poeta solo de la noche occidental, como un Baudelaire más nuevo, más triste y más bueno.

Aunque su mercancía es el Modernismo, lo que realmente trae Rubén es algo más profundo y difundido, nada menos que la modernidad. Rubén tiene esa cosa inaugural y festival del que vuelve la esquina de un siglo, es el quicio humano por el que nos asomamos a lo venidero y no sólo entonces, sino todavía hoy; el quicio en que se apoyan, para sobrevivir y sobrevivirle Juan Ramón Jiménez, Valle, Villaespesa, y así hasta nuestro inmediato Vicente Aleixandre (leer a Rubén por debajo del surrealismo aleixandrino).

Rubén es el que mata a Campoamor, a Núñez de Arce, a los neoclásicos escayolados y a los últimos románticos de peluche. Rubén es el que mata con un verso como una flecha india al destartalado Menéndez Pelayo y al rupestre Unamuno. Ambos se equivocaron con él, por no decir el pobre Clarín, de un provincianismo jíbaro, preso de su mala musa ovetense.

Uno de ellos, cualquiera de ellos, dijo eso de que a Rubén todavía se le ve la pluma de indio por debajo del gorro de embajador, pero esa pluma, que era cierta, la clavaría él dulcemente, larga pluma de cóndor, águila sideral de Neruda, en el pecho de fieltro de nuestros eruditos, en el chaleco sucio, café con leche, fideos y subjuntivos, ceniza de tabaco solterón. Bien se vengó Rubén Darío, bien dulcemente.

Los libros de mamá

En la escasa y entrañable biblioteca de mi madre había algunos libros de los que eché mano (todavía están aquí a mi lado, cuando escribo) y que me marcaron, algunos, para bien o para mal, pero para siempre.

De los Diálogos de Platón, o donde fuere, me quedó esta definición que aún hoy atiendo: «El amor es un afán de engendrar belleza». Platón reúne aquí genialmente el instinto reproductor zoológico, engendrativo de la especie, con si ideal de Belleza, que en su argot significa Perfección. Efectivamente, todo el lirismo y palabreo que le hemos echado al amor no es sino un «afán de engendrar». La fusión platónica de belleza/fecundidad es otra intuición genial del viejo maestro. Lo que la belleza nos inspira y sugiere es un afán de creación.

La divina comedia no solo la leí, sino que me obligó mi madre a escribirla en taquigrafía ciencia ociosa como luego se ha demostrado), de modo que odio ese libro para siempre y prefiero el Dante lírico de la Vita Nuova.

El nocturno del hermano Beltrán, de Baroja, que me perplejizó por su descuido desmaño y me hizo odiar para siempre a este señor.

La guerra carlista, de Valle Inclán, me parece en Rivadeneyra, me produjo un deslumbramiento que todavía dura. Acababa de descubrir la literatura.

No reeditado.

Deja una respuesta