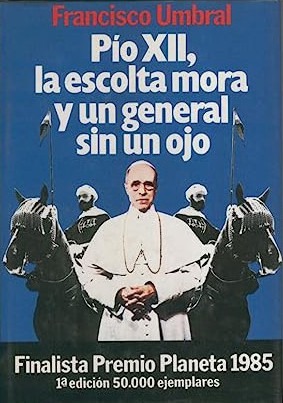

Editorial Planeta S.A. Barcelona, noviembre 1985. Tapa dura con 236 páginas. 21 × 13,5 cm.

Dedicatoria. A Teresita Rodríguez, que me llevaba al Frondor.

Citas. La poesía trabaja siempre con el pasado. Borges.

La memoria trabaja siempre con el presente. Salvador Pániker.

Memorias. «Libros de infancia y provincia».

Segundo libro dedicado a Teresita Rodríguez que en 1973, en una carta, la imaginaba presunta chica progre.

Finalista del Premio Planeta de 1985 que ganó, tras siete votaciones, Vallejo-Nájera con Yo, el rey, previsible novela histórica, como tantas, alrededor de José I Bonaparte. Estuvo claro, estrategia comercial de la editorial —quizás consensuada con Umbral que se quedó sin los doce millones de pesetas— para vender el libro ganador y el finalista, en el jurado: José Manuel Lara, Antonio Prieto, Ricardo Fernández de la Reguera, José María Valverde, Carlos Pujol y Manuel Lombardero.

Quien manda, manda, Umbral, que había publicado ocho libros en Planeta, asistió con sonrisa y foulard blanco a la cena de entrega de premios en el Hotel Princesa Sofía, repartió abrazos y elogió al ganador, pero eso sí, no volvió a presentarse al Planeta. No pasó nada, simbiosis perfecta, la editorial le publicará otros veinte y cinco libros para un total de treinta y uno, el escritor más publicado en Planeta, una relación que Umbral, invitado tiempo después a las bodas de oro del editor cuenta así, «Luego nos llevaron a un pueblo cercano a Barcelona donde ardían antorchas de júbilo por la joven pareja de entonces y después. Allí mismo, a la luz de una antorcha, Lara me presentó un contrato a la firma y al día siguiente estaba en mi hotel Rafaél Borrás para completar las burocracias de una larga colaboración.»

Dicen que, durante la obligada gira de promoción, Vallejo-Nájera repetía que estaba admirado por lo bien que Umbral llevaba la derrota. Un día, harto, le dijo, “Gilipollas, que eres un gilipollas, te voy a decir la verdad. Si me hubiera ganado un escritor como Vázquez Montalbán me molestaría, porque podrían decir que es mejor que yo, pero que me gane un aficionado como tú, de estilo botarga y cascabelón, no me molesta nada”.

El realismo mágico de Los helechos arborescentes concluía con la llegada de Franco a la ciudad de tedio y plateresco, Francesillo lo presentía como un fantasma y además muerto; cinco años después, Umbral, de algún modo, continúa la historia. Valladolid, la posguerra y la fantasía, ante todo la fantasía y la magia, que en este caso tiene como escenario la iglesia tardobarroca de San Miguel.

El monaguillo y niño Francesillo, sin olvidar los paseos de cisnes y pavos reales con Teresita Rodríguez por el Frondor —el Campo Grande—, hace el amor en el noveno coro con su ángel de la guarda, que no se quita las alas y es una niña/mujer, también con un «trono» —espíritu puro que no es ángel, ni querubín, ni serafín— y con una virgen necia que, aunque con aceite en la lámpara, sigue siendo necia.

Las beatas devotas de San Miguel sueñan con los muslos del arcángel San Gabriel, erotismo lorquiano.

Con el propósito de dar brillantez y notoriedad a la parroquia y conseguir más visitas, más fieles y más limosnas —mayormente para tabaco—, Francesillo, el santo de la hornacina de la sacristía (San/Don Pedro de Arlanza), el arcángel San Gabriel y Rufo el Barbas —mendigo en la puerta de la iglesia—, planean ante el Vaticano la difícil beatificación de Don Luis, el párroco-coadjutor, pero don Luis, aunque mayor y un poco buja, no se muere, por lo que conspiran su asesinato para elevarlo a los altares.

Umbral aprovecha un disparatado surrealismo para mostrarnos con lirismo y detalle en un libro personal, su infancia, su adolescencia, su ciudad, sus calles, sus ríos —uno de derechas y otro de izquierdas—, sus personajes y gentes, los genios locales de la bohemia, sus putas, los talleres del Diario Pinciano que dirige Don Miguel, la vida de posguerra, las tabernas últimas, sus lecturas, sus sueños de escritor y Literatura. Descripciones inolvidables, también las hay del cielo, los que allí están tienen melancolía de la tierra.

Pio XII se le aparece a Agustinito, que era listo; la escolta mora, aunque concluida la guerra, sigue por ahí haciendo de las suyas; el general sin un ojo, Millán-Astray, firma y dedica fotografías, su novia es España.

Umbral, irreverente y provocador, se atreve con todo.

Magnífico libro, magnífica Literatura, excesiva para Premio Planeta.

CORRÍA EL MEDIO SIGLO y yo tenía un abrigo con cuello de rizo (dado la vuelta), unos guantes amarillos (encontrados/perdidos por casa, quizá femeninos) y un capacho de hule para la compra. Las mañanas de mi ciudad, Valladolid, eran de plata y niebla, una pugna entre las nieblas del río, que querían borrar la historia y la memoria minuciosa de los hombres, y la Historia misma, románica en la Antigua, plateresca en unas portadas, churrigueresca en otras, gótica florida en patios como San Gregorio. Era la Naturaleza, con sus meteoros, contra la Historia, con sus manierismos, según veía yo a través del cristal de mi balcón, constelado de frío.

Naturalmente, estaba imponiéndose la Historia, como ha ocurrido siempre en la vida del hombre, hacia las doce menos cuarto del mediodía. «Las doce del reloj», que cantaba otro poeta local, Guillén, cabeza noble y casi ofidia, tras un cristal constelado como el mío, esmerilado de amanecer, aún, como queriendo fijar, con el rigor y la lucidez de su pensamiento, el triunfo de la cronología —forma cotidiana de la Historia— sobre la naturaleza nietzscheana, romantizante y locatis.

Pero la ciudad había conseguido ir elevando sus monumentos uno a uno (cada uno con una Atlántida gótica, plateresca o barroca), hasta la superficie del mar imaginario de la niebla, y era el momento en que yo, abandonando mis imaginaciones, que entonces parecían poético/culturales, tenía que ponerme el abrigo con cuello de rizo (dado la vuelta), los guantes amarillos (encontrados por casa), coger el capacho de hule e irme a hacer la compra.

Yo era un joven de escasos medios, un artista pobre, un retrato adolescente e inacabado, y aquello era mi trabajo de todos los días, mientras no aprobase unas oposiciones. El débito de la casa, una casa y una familia azules de humedad negra de muertos, sepia de libros grabados. Ya en la calle convocaba imágenes literarias de artistas humillados (Byron niño y cojeante, atravesando la calle con el encargo de una jarra de cerveza que se le derramaba, era la más eficaz) para consolarme de mi maladanza por la única via que me había sido siempre consuelo en la vida, ya desde entonces: la literatura. Y caminaba hacia el mercado.

Última edición: Editorial Planeta S.A. Barcelona, enero 2003.

Deja una respuesta